Export vinicolo: il mondo rallenta, ma l’Italia può accelerare

da TGE Staff | 06 17, 2025

Abbiamo chiesto a Simone Padoan, esperto di internazionalizzazione, e coordinatore di Wine Figures, struttura che analizza i dati del mercato del vino a livello globale, di darci una lettura tecnica e personale sull’andamento dei mercati internazionali del vino con un focus sul prodotto italiano. In un panorama di opinioni molto negative, le indicazioni per adottare strategie vincenti, in particolare rispetto ai maggiori competitors internazionali possono rappresentare ispirazioni utili per produttori e distributori, spesso troppo legati a logiche molto centrate sul prodotto e forse, troppo poco sull’emozione e sul valore.

Partiamo da una panoramica generale.

Hai recentemente analizzato i dati sull’export vinicolo italiano: quali trend stanno emergendo a livello globale?

Quali segnali indicano una ripresa o una nuova fase di crescita?

R: In generale, il mercato del vino è in contrazione un po’ ovunque nel mondo, e lo è nel medio e lungo periodo; tuttavia, l’export di vino italiano ha visto un 2024 in crescita rispetto all’anno precedente, soprattutto nei settori degli spumanti e degli imbottigliati. Non si può, però, parlare di ripresa, il mercato del vino globale si sta riorganizzando ed il processo non è ancora arrivato ad un punto di consolidamento, di questo i produttori italiani devono prendere coscienza e iniziare ad attuare strategie che prevedano ulteriori contrazioni e spostamenti dei vari segmenti.

E guardando nello specifico ai mercati asiatici?

Che tipo di evoluzione stai osservando in quella parte del mondo? Quali indicatori ti sembrano più promettenti?

R: Il vino è un prodotto che ha una sua storia in Cina, ma non è un prodotto asiatico, pertanto, banalizzando un po’, si inserisce in quella categoria di prodotti “esotici”, quelli per i quali c’è curiosità, ma non consumo su vasta scala e consolidato. Ma anche se è un prodotto “esotico”, comunque si sta diffondendo, in alcune fasce di clientela, una cultura del bere, anche se si fatica a distinguere le ragioni che distinguono i vini del vecchio mondo da quelli del nuovo mondo. C’è, comunque, la tendenza ad acquistare vini a prezzi medi più alti, ma il prodotto deve meritare il prezzo, perché in Asia c’è una attenzione culturale al rapporto tra valore e prezzo.

All’interno dell’Asia, ci sono Paesi o aree che oggi offrono maggiori opportunità per il vino italiano? Hai rilevato mercati che stanno sorprendendo per ritmo di crescita o interesse verso le etichette italiane?

in Asia, il vino francese è sicuramente leader, il vino italiano è un “follower” e deve farsi strada battendo la concorrenza dei vini del nuovo Mondo. Si fa strada il vino spumante, ma anche in questo caso andrebbe fatto un ragionamento sul collocamento per fascia prezzo, ancora troppo basso rispetto al potenziale.

L’Asia viene spesso descritta come un mercato dinamico ma frammentato.

Quali sono, secondo te, gli errori strategici più comuni che i produttori italiani rischiano di commettere quando si affacciano su questi mercati?

L’Asia è un mercato frammentato perché ci sono tanti Paesi con caratteristiche diverse e non sono accomunati da unioni doganali, pertanto ogni Paese ha le sue regole, le sue lingue e i suoi trend. Il principale errore, che è una debolezza cronica ed endemica del settore in Italia, è quello di non investire in distribuzione. Il vino italiano viene venduto per la maggior parte franco fabbrica (Ex Works), questo può andare bene (ma con, comunque,

grossi rischi strategici) in un mercato iper-strutturato come quello USA, dove pochi grandi distributori controllano rigidamente il mercato, ma questo non vale per l’Asia, i distributori locali sono spesso inadeguati. Servono piattaforme logistico-distributive, etichette specifiche, un customer service adeguato. Andare con la valigetta a fare un giro non fa mai male, ci si rende conto delle cose, ma dopo aver fatto il giro, sarebbe opportuno che i produttori cominciassero a pensare a come consorziarsi ed investire assieme in logistica e distribuzione.

Negli ultimi mesi il tema dei dazi è tornato ad agitare il settore.

Secondo te, quanto pesano oggi le barriere tariffarie sull’export del vino italiano? E in che misura stanno già incidendo sulle decisioni commerciali delle aziende?

I dazi incidono sui prezzi, se vengono scaricati sui consumatori, questi tagliano la spesa (quindi cala il valore del mercato), se vengono assorbiti da produzione e distribuzione crollano gli utili (quindi l’appetibilità del mercato). In generale, gli ostacoli al libero mercato non fanno bene a nessuno, i dazi vanno usati con sapienza e misura. C’è chi è stato pronto a ribassare i listini, piuttosto che tenere la merce in magazzino; è comprensibile, ma non è detto che sia stata una mossa saggia, perché se oggi sei troppo pronto a calare i listini e vai avanti come se niente fosse, se un domani i dazi vengono tolti, alzare i listini sarà impossibile. Comunque, ogni situazione merita una valutazione a se stante.

La sospensione parziale dei dazi USA ha riacceso l’attenzione sulle dinamiche doganali internazionali.

Siamo in una situazione irrazionale, quello che è successo non ha una motivazione economica, non c’è economista al mondo in grado di trovare una giustificazione valida. Questo crea panico, perché non c’è modo di capire qual è il punto di caduta di una trattativa in cui chi ha causato il problema non sa nemmeno indicare cosa realmente vuole. E’ un momento di provocazione e bisogna mantenere i nervi saldi, eventualmente anche prendendo in considerazione l’uscita o il ridimensionamento delle vendite in USA.

Oltre agli Stati Uniti, ci sono altri mercati su cui è importante mantenere alta l’attenzione da questo punto di vista? Esistono aree particolarmente “sensibili” dal punto di vista normativo o fiscale?

R: la Cina è un vivido esempio di un mercato del vino che, pur essendo importante, il 4°-5° a livello mondiale, ha subito scossoni per volontà politica. Il Governo cinese ha avviato una campagna poderosa a favore della sobrietà, ha vietato il consumo di vino ed alcolici negli eventi ufficiali e ha utilizzato lo strumento delle sospensioni anti-dumping per azzerare le importazioni di vino australiano, che era il secondo più venduto dopo quello francese, per più di due anni, con l’effetto di più che dimezzare i consumi di vino nel Paese. Quando si esce dai confini dell’Unione Europea, tutti i mercati sono problematici, bisogna sempre studiarli e prepararsi.

Rosso o bianco? Se dovessi individuare i principali trend di consumo nei mercati, quali tipologie di vino stanno crescendo di più in termini di preferenze e volumi?

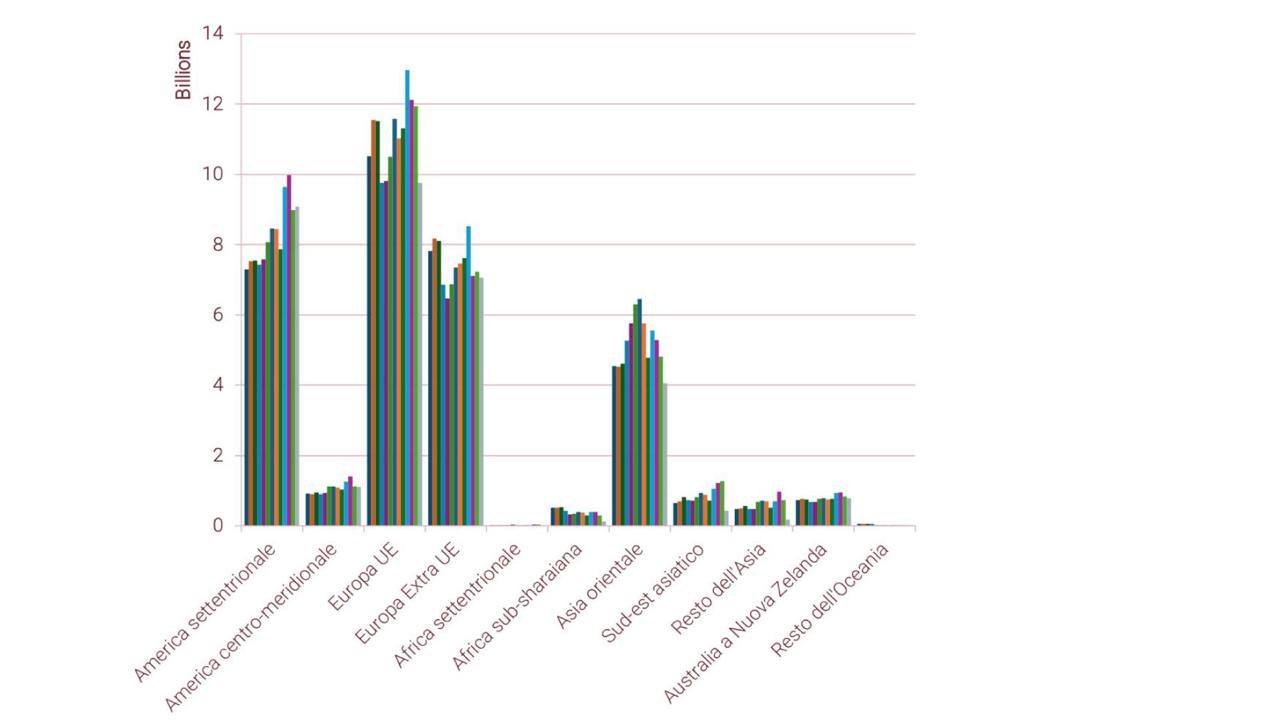

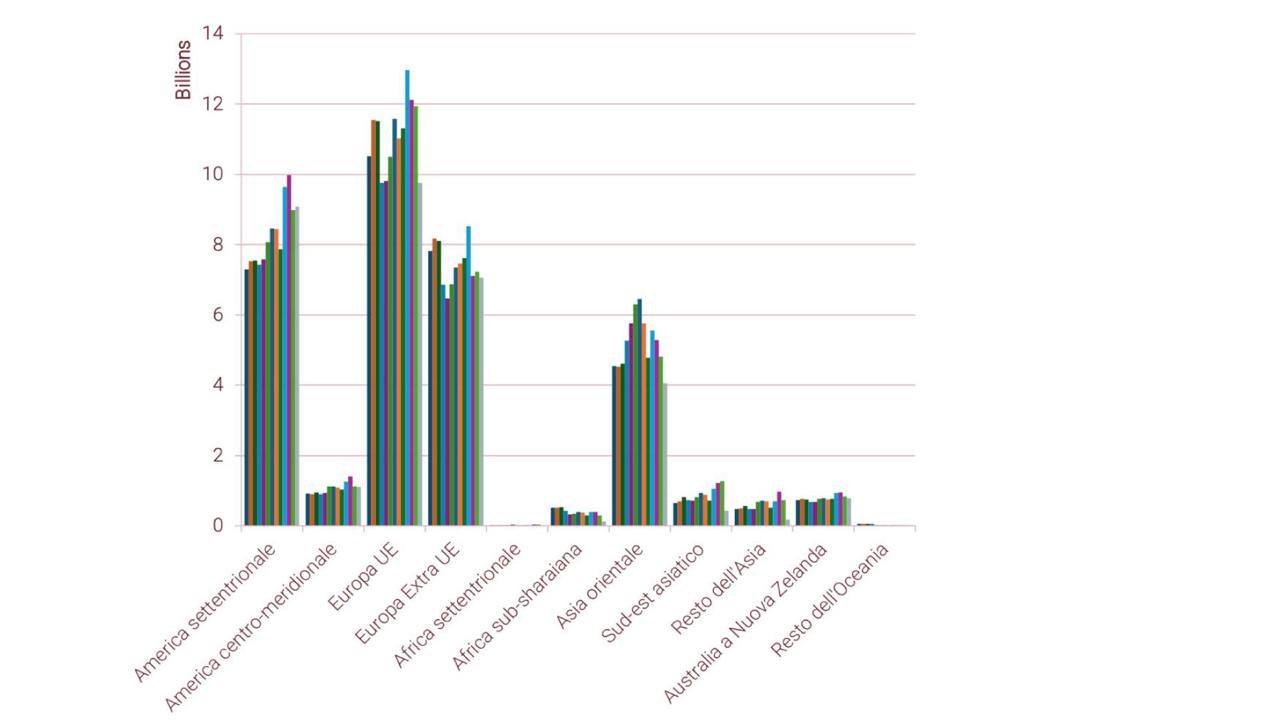

R: quando si parla di trend e di crescita, si fa spesso l’errore di considerare le cose in termini relativi e prendere il fenomeno del momento come quello determinante. Pertanto vale la pena di ricordarlo, il re indiscusso del vino di importazione è il rosso, sia in quantità (circa il 60% del mercato mondiale) sia per valore al litro. Nel lungo periodo si fanno notare i bianchi importati nei mercati extra UE, che sono cresciuti sia in termini di quantità che di valore medio al litro, comunque inferire a quello rosso.

Recentemente hai pubblicato un report che offre uno sguardo dettagliato su questi temi.

Quali sono, secondo te, i tre dati o insight chiave che ogni produttore dovrebbe tenere a mente?

R: Precisiamo che stiamo parlando del mercato dei vini di importazione: i consumi globali sono in calo e non c’è motivo per cui si rialzino nel breve e medio periodo, anche gli spumanti italiani, che sembrano sempre in tiro, in realtà stanno dando i primi segni di cedimento, con il valore medio al litro lievemente in calo nel 2024 rispetto al 2023. Il valore medio al litro del vino imbottigliato italiano ha dimostrato un leggero apprezzamento, ma è ancora basso rispetto a tanti competitor, anche del nuovo mondo, vuol dire che si può vendere meglio.

Guardando al futuro:

Quali strategie dovrebbero adottare oggi le cantine italiane per essere davvero competitive nei mercati orientali nei prossimi 3-5 anni?

Quali sono i rischi per il mercato ei produttori italiani nelle esportazioni per i prossimi anni?

Due consigli:

I volumi sono destinati a contrarsi e allora bisogna smettere di trattare il vino come una commodity. Il vino non è fatto solo delle sue proprietà organolettiche, vanno valorizzate le sue caratteristiche immateriali, i legami con il territorio, la cultura, il turismo e le produzioni agroalimentari. Forse si venderà meno prodotto, ma bisogna puntare a creare meccanismi che puntino ad incrementare il Valore Aggiunto, questo è un consiglio valido non solo per i mercati asiatici, ma in Asia permette di attrarre una clientela che ha capacità di spesa di gran lunga superiore alla media mondiale.

Il prodotto in Asia va distribuito, la vendita è una conseguenza della capacità di distribuire. Bisogna smettere di sperare che arrivi il buyer e bisogna investire in piattaforme e servizi logistico-distributivi e in promozione, magari con investimenti congiunti tra più aziende, quindi preservando marchi ed etichette.

Concludiamo con uno sguardo personale.

C’è un’area o una tendenza che secondo te è oggi sottovalutata ma che meriterebbe molta più attenzione? In generale, posso riferire un commento che mi è stato fatto da un grosso buyer straniero: i produttori italiani parlano troppo delle caratteristiche organolettiche dei loro prodotti e troppo poco della storia che c’è dietro. Parlare troppo delle componenti organolettiche mette il vino italiano in competizione con quello australiano, ma il vino australiano non ha le componenti intangibili di quello italiano.

Poi, una cosa di cui mi sono accorto frequentando mercati internazionali, non diamo abbastanza attenzione al puro piacere edonistico. Chi beve vino d’importazione non lo fa per dissetarsi, ma per godere di un piacere, chi vende vino dovrebbe pensare di più a come valorizzare ed amplificare il piacere che sta per dare al suo consumatore.